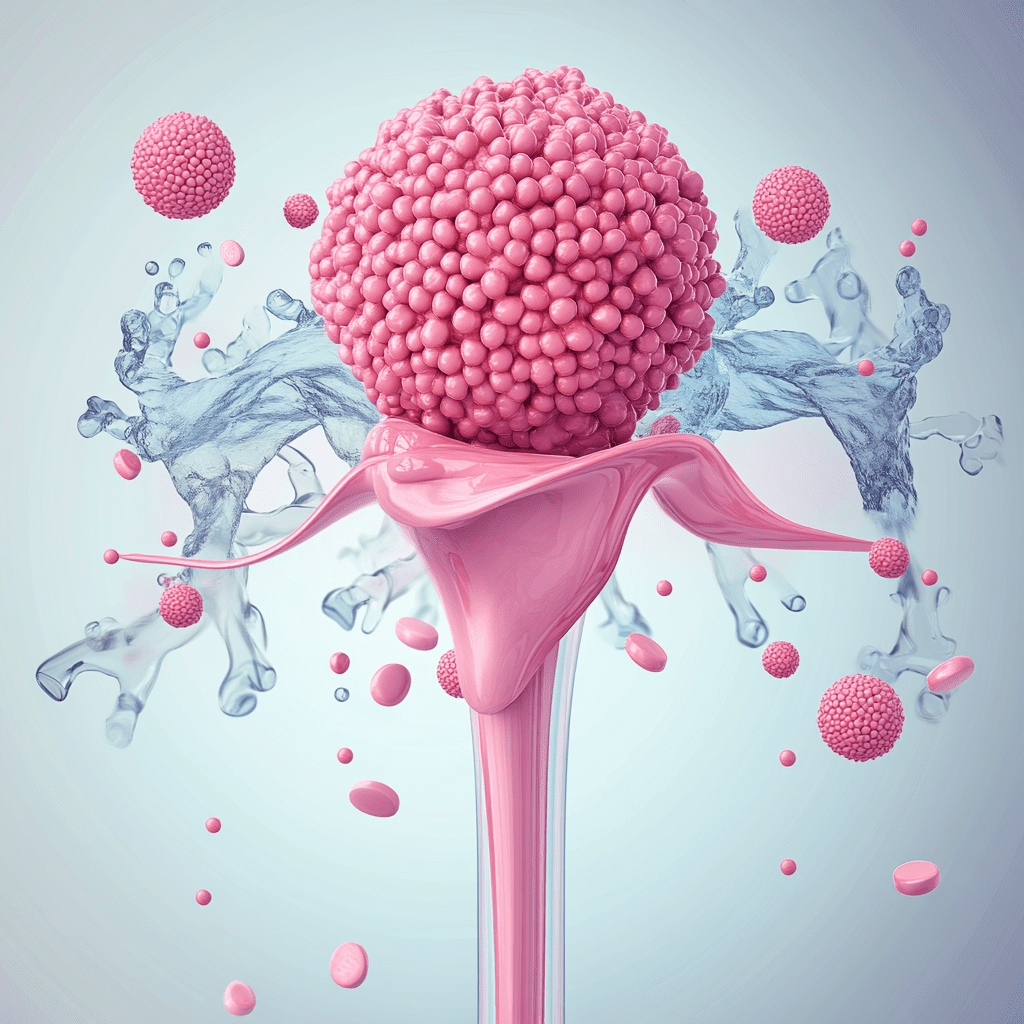

Le cancer du col de l’utérus représente un enjeu majeur de santé publique, particulièrement chez les femmes entre 25 et 44 ans où il se classe comme le quatrième cancer le plus fréquent en Belgique. Cette pathologie, majoritairement causée par certaines souches du virus HPV (Human Papillomavirus), présente une particularité encourageante : elle peut être largement prévenue grâce à un dépistage régulier.

La genèse du cancer du col : comprendre pour mieux prévenir

Le développement du cancer du col commence généralement par une infection au HPV. Si la plupart des infections au HPV sont bénignes et s’éliminent naturellement, certaines souches dites oncogènes peuvent persister et provoquer des modifications cellulaires. Ces changements, s’ils ne sont pas détectés et traités, peuvent progressivement évoluer vers un cancer.

Cette évolution lente constitue à la fois un risque et une opportunité. Un risque car les lésions précancéreuses sont généralement asymptomatiques, passant inaperçues sans dépistage. Une opportunité car cette progression lente permet une détection précoce efficace grâce à un suivi régulier.

L’importance cruciale du dépistage

Le dépistage régulier représente l’arme la plus efficace contre le cancer du col. Les statistiques sont éloquentes : une participation de 80% des femmes au dépistage triennal permettrait de réduire de 90% l’incidence et la mortalité liées à ce cancer. Pourtant, en Belgique, seule une femme sur deux se soumet régulièrement à cet examen préventif.

Ce dépistage permet de détecter les lésions précancéreuses avant qu’elles n’évoluent vers un cancer. À ce stade, les traitements sont généralement simples et très efficaces, avec un excellent taux de guérison. En revanche, une fois le cancer déclaré, les traitements deviennent plus lourds et les chances de guérison diminuent significativement.

Un examen simple et accessible

Le dépistage du cancer du col se déroule de manière simple et rapide. Il consiste en un prélèvement de cellules du col de l’utérus, réalisé par un professionnel de santé qualifié. Cet examen, bien que parfois légèrement inconfortable, ne dure que quelques minutes.

En Belgique, le système de santé facilite l’accès à ce dépistage essentiel. L’examen est recommandé et remboursé tous les trois ans pour les femmes âgées de 25 à 64 ans. De nombreux professionnels peuvent le réaliser : médecins généralistes, gynécologues, mais aussi en maisons médicales, plannings familiaux ou laboratoires sur ordonnance.

Le suivi des résultats

Après l’examen, les prélèvements sont analysés en laboratoire. Dans la majorité des cas, les résultats sont normaux et ne nécessitent pas de suivi particulier avant le prochain dépistage prévu trois ans plus tard. En cas d’anomalie, le médecin contacte la patiente pour discuter des étapes suivantes.

Il est important de noter qu’un résultat « anormal » ne signifie pas nécessairement la présence d’un cancer. Il indique simplement la nécessité d’examens complémentaires pour comprendre la nature des modifications cellulaires observées et définir la prise en charge appropriée.