Une avancée majeure dans la prévention du cancer colorectal vient d’être réalisée par deux chercheuses françaises. Catherine Seva et Audrey Ferrand, de l’équipe mixte Inserm-Université Toulouse III-Paul Sabatier au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse, ont développé un test prédictif permettant d’identifier les patients présentant un risque élevé de développer un cancer colorectal après l’ablation de polypes considérés jusqu’à présent comme bénins. Cette découverte, publiée dans la revue Cancer Prevention Research, pourrait transformer les protocoles de suivi de millions de patients.

Polypes hyperplasiques : des lésions plus risquées qu’on ne le pensait

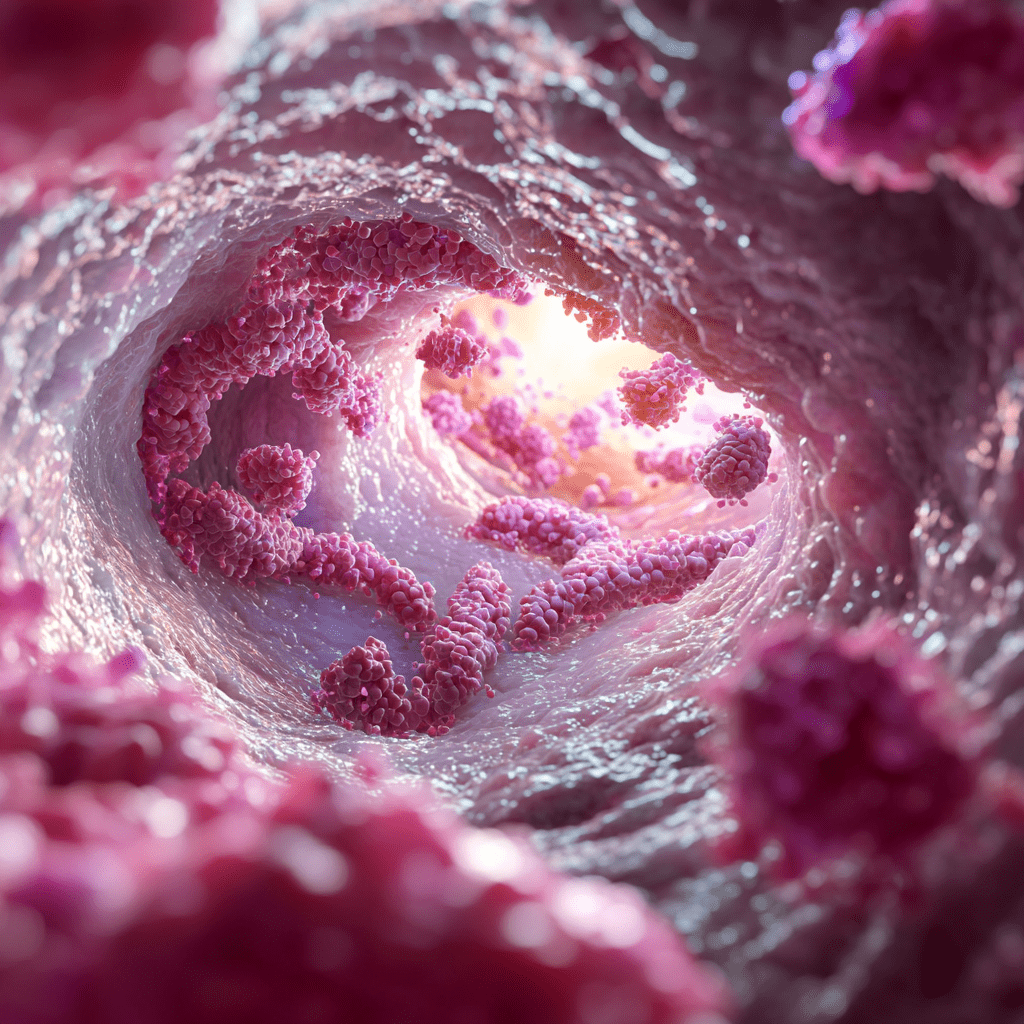

Le cancer colorectal représente le deuxième cancer le plus fréquent en France et constitue un enjeu majeur de santé publique. Les polypes hyperplasiques, lésions colorectales les plus communes, touchent près d’un quart de la population européenne âgée de 20 à 54 ans.

Jusqu’à présent, ces polypes étaient considérés comme bénins, ne nécessitant aucun suivi particulier après leur ablation chirurgicale. Cependant, les travaux des chercheuses toulousaines révèlent qu’une partie de ces lésions pourrait évoluer vers des formes précancéreuses, voire cancéreuses.

« Le problème majeur était l’absence de marqueur permettant d’identifier les polypes hyperplasiques à risque d’évolution maligne, » explique Catherine Seva, directrice de recherche à l’Inserm. « Notre découverte change la donne en offrant un outil prédictif fiable. »

La progastrine, un biomarqueur déterminant

Au cœur de cette avancée scientifique se trouve une protéine : la progastrine. Les chercheuses ont démontré une corrélation significative entre des taux élevés de cette molécule dans les polypes hyperplasiques et le développement ultérieur de lésions précancéreuses.

Les résultats sont particulièrement frappants :

- 100% des patients présentant des taux élevés de progastrine ont développé des adénomes (lésions précancéreuses) dans les 2 à 10 ans suivant l’ablation des polypes hyperplasiques

- À l’inverse, aucun patient avec des taux faibles ou indétectables de progastrine n’a développé de lésion dans les 10 années suivantes

« Cette corrélation parfaite entre l’expression de la progastrine et l’évolution vers des lésions précancéreuses est extrêmement rare en médecine, » souligne Audrey Ferrand, chargée de recherche à l’Inserm.

Un test simple et fiable

Sur la base de ces observations, l’équipe a élaboré un test prédictif combinant l’âge du patient et la détection de la progastrine par immunohistochimie, une technique couramment utilisée en anatomopathologie.

Ce test présente plusieurs avantages :

- Il peut être réalisé en routine sur les polypes prélevés lors des coloscopies

- Il permet d’identifier avec une grande précision les patients nécessitant un suivi renforcé

- Il s’intègre facilement dans les procédures diagnostiques existantes

« L’immunohistochimie est une technique maîtrisée par tous les laboratoires d’anatomopathologie, ce qui facilite l’adoption rapide de notre test, » précise Catherine Seva.

Des implications majeures pour le dépistage et le suivi

Cette découverte pourrait transformer la prise en charge des patients après ablation de polypes hyperplasiques. Actuellement, ces patients ne font l’objet d’aucun suivi spécifique, une situation qui pourrait évoluer grâce à ce nouveau test.

Les implications sont multiples :

- Identification précoce des patients à risque

- Mise en place d’un suivi personnalisé adapté au niveau de risque

- Détection plus précoce des lésions précancéreuses

- Potentielle réduction de l’incidence du cancer colorectal

« Notre objectif est maintenant de valider ces résultats sur des cohortes plus larges et d’intégrer ce test dans les recommandations de prise en charge, » conclut Audrey Ferrand.

Cette avancée s’inscrit dans une tendance plus large vers une médecine personnalisée, où les stratégies de dépistage et de suivi sont adaptées au profil de risque individuel de chaque patient.